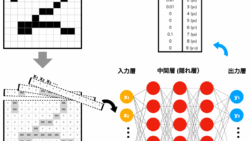

ディープラーニング

ディープラーニング 数学の補足3ーチェインルール(合成微分)とは

チェインルール(合成微分)は、高校数学で学ぶ重要な微分法のひとつ。本記事では、広告費と売上の関係を例に、数学の本質と実社会での応用を解説。ディープラーニングや経済分析にも役立つ考え方を直感的に学べます。

ディープラーニング

ディープラーニング  ディープラーニング

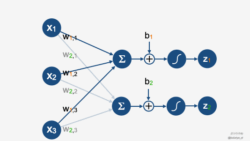

ディープラーニング  ディープラーニング

ディープラーニング  ディープラーニング

ディープラーニング  ディープラーニング

ディープラーニング  ディープラーニング

ディープラーニング  ディープラーニング

ディープラーニング  ディープラーニング

ディープラーニング  ディープラーニング

ディープラーニング  ディープラーニング

ディープラーニング